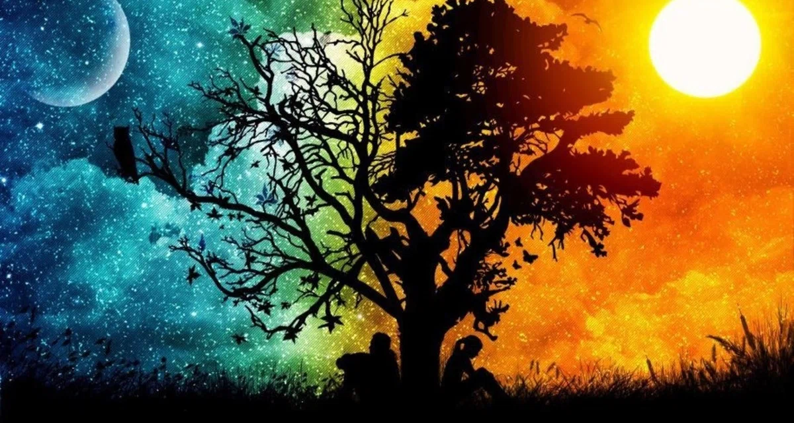

暦は太陽や月の動きを観察することで得られます

暦(こよみ)の語源→日読み(ひよみ)

自然が持つ周期性を把握することで将来を予測する

人類は文明を発展させることができました

太陽に比べると月の変化は人の目から見ると明らかです

よって地球上では日本のみならず他の国、多くの地で太陽暦より先に太陰暦が発達

太陰暦とは月の満ち欠けする周期を1か月(1か月の日数は29日か30日)

よって1年は354日になります。暦と季節に1年で11日間短くなります。

太陽の周期が1年365日なため、ズレが生じてしまい数年に1度(19年に7回)1年が13か月の年(うるう年)がありました。これを太陽太陰暦といいます

日本では明治初期まで「太陽太陰暦」が一般的でしたが現在は太陽暦(=グレゴリオ暦)です

インドでは、1950年代にインド国定歴が定められましたが

歴史、宗教、文化的背景から、現在も多数の暦がそれぞれの用途に使われています

また世界ではユダヤ暦、イスラム暦、インド国定歴、中国暦、ペルシャ暦、ユリウス暦などがあります

およそ29.5日で繰り返される月の満ち欠けは、太陽と月の関係

太陽は目的意識を表し月は達成する存在として捉える

新月は地球から見て太陽と月が重なった状態

月の満ち欠けは、地球、月、太陽の位置関係によって起こる

月が地球の周りを公転しているため、太陽に照らされた部分が地球から見たときに変化する

新月、三日月、半月(上弦)、満月、半月(下弦)

私たちのエネルギーの満ち欠けや願望、目的の変化などの矛盾も自然のサイクルである

目的を太陽として達成しようとするエネルギーを月と例えます

→太陽である目的・目標を月に刻むことにより目的を達成しようとエネルギーに満ち溢れます

(新月→満月)

満月を迎えるころには目的を達成しまた新たな意欲が必要になります

新しい目的や意欲を生み出す刺激になるのが、太陽と月のズレです

太陽のズレは毎日約1度なため満月を迎えた頃は15度ズレた位置に太陽があります

よって元々あった太陽の位置と同じではありません

15日かけて太陽に刻まれてた目的を達成したけれど「何かが違う」感覚です

この「何かが違う」という感覚こそが次のエネルギーになります

満月→次の満月へ向かう時期は矛盾を感じることで他を受け入れるのです

そして月はまた太陽に到達します

日々の暮らしや仕事や学校の目標のサイクルもだいたい1月単位で表されます

太陽と月の関係を元に1か月のサイクルが出来上がっている事実を知ることによって

我々人間も自然の中の一部であるということですね

ちなみにここからは余談になるのですが

太陽と月 ヨガをしている人であればこのフレーズが好きな人は多いと思います

ヨガスクールへ通っていた時

スクール後半はティーチングといって実践練習が始まります

その際3・4人一組でチームになり1レッスンを作り上げるのですが

私が所属していたチームは男性1名女性3名 チーム名は「太陽と月」です♡

その時の知識から 太陽=男性 月=女性 太陽礼拝(男性) 月礼拝(女性)

サンスクリット語で 太陽「スーリヤ(sūrya)」月「チャンドラ(चंद्र)」

ヨガらしくスーリヤチャンドラにしようかどうか悩みましたが時間がなく日本語名で決定しました

コメント